- 发布日期:2025-09-07 20:55 点击次数:200

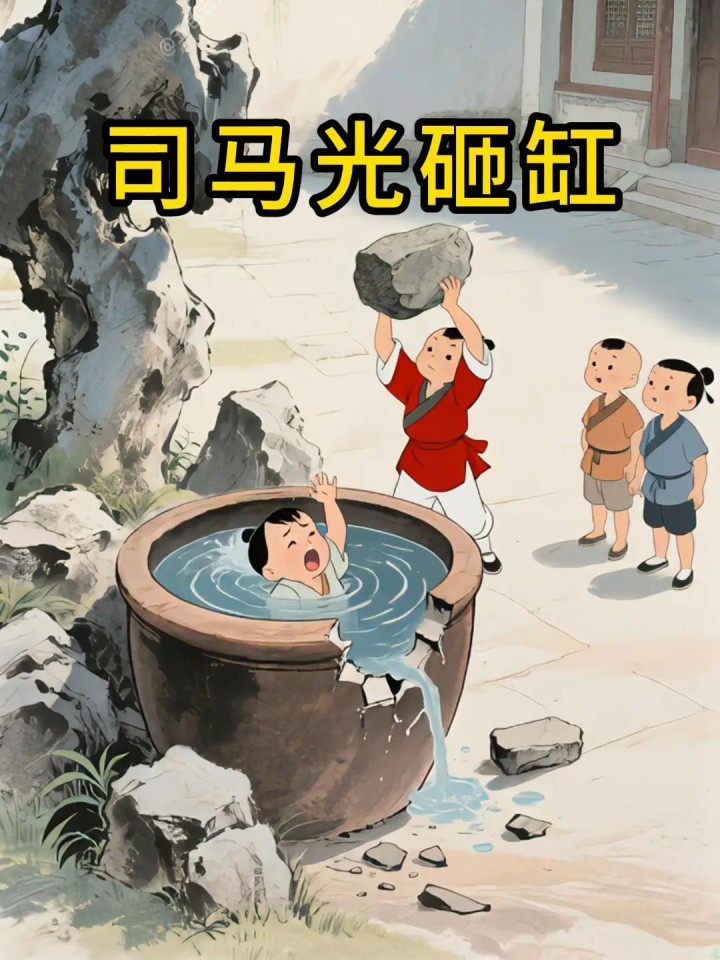

近期语文教材修订引发的争议,本质上是学术严谨性与公众认知习惯的碰撞,叠加自媒体流量逻辑后演变为一场“真相与流量的博弈”。从“羿射九日”替代“后羿射日”到“司马光砸瓮”引发的讨论,这场争议暴露出教育传播中的深层矛盾。

一、教材改动的学术逻辑与公众认知落差

1. 历史考证与语言流变的平衡

教材调整并非“颠覆性修改”,而是基于学术研究的精细化处理。例如“羿射九日”的表述源于《淮南子》对射日英雄“羿”的记载,与夏朝篡位的“后羿”区分千年历史。同样,“司马光砸瓮”的注释还原了宋代器物称谓,正文保留“砸缸”的通俗说法,这种“双轨制”处理既尊重历史又兼顾认知习惯。

2. 语言规范化与文化传承的张力

部分改动旨在纠正长期讹误,如“掩耳盗钟”回归《吕氏春秋》原文,反映了语言传播中“钟”到“铃”的意象变迁。但这种调整触动了公众固化的文化记忆——“掩耳盗铃”作为成语已流传千年,其背后的教育价值(如讽刺自欺行为)可能因术语调整被弱化。南京大学武黎嵩教授指出,经典表述的形成历经数百年沉淀,过度追求学术精确可能消解文化传承的连贯性。

3. 教育目标的时代性调整

教材修订体现了新课标对核心素养的要求,如新增《青春之光》等反映时代精神的篇目,强化劳动教育和科学家精神 。但这种调整被部分自媒体简化为“删除经典”,例如将《太空一日》的加入曲解为“弱化传统文化”,引发家长对教育方向的担忧。

二、自媒体流量战如何扭曲真相

1. 标题党与断章取义的传播策略

自媒体通过“颠覆认知”“家长崩溃”等情绪化标题制造焦虑。例如某短视频仅展示教材注释中的“破瓮”二字,配以“教材连司马光砸缸都改了”的字幕,却隐去正文仍使用“砸缸”的事实。这种“选择性呈现”放大了改动的突兀感,导致公众误读。

2. 学术细节的娱乐化解构

部分自媒体将学术考证简化为“文字游戏”,例如将“精忠报国”与“尽忠报国”的差异包装成“历史真相大反转”,却忽略《宋史》原文与戏曲改编的文化演变背景。这种传播方式模糊了学术研究与通俗文化的界限,加剧了公众的认知混乱。

3. 利益驱动下的信息茧房

部分自媒体通过制造争议引流,进而推广教辅材料或课程。例如某账号在发布“教材改动”视频后,链接跳转至“文言文专项训练”课程销售页面,形成“焦虑制造—流量变现”的闭环 。这种利益链条使得争议持续发酵,真相被边缘化。

三、争议背后的社会文化心理

1. 家长教育焦虑的投射

“辅导不了孩子”的呼声背后,是家长对教育权威性的担忧。当教材表述与自身知识储备冲突时,家长的“辅导无能感”被自媒体放大,形成群体性焦虑。调查显示,超60%的家长表示“担心教材改动影响孩子考试”。

2. 传统文化认同的危机意识

教材改动触及公众对文化根脉的敏感神经。例如“羿射九日”的调整引发“神话体系被割裂”的质疑,反映出大众对传统文化传承的深层关切。这种心理在自媒体的情绪化叙事中被进一步激化,形成“捍卫经典”的舆论浪潮。

3. 教育政策信任度的挑战

部分公众对教材修订的透明度存疑。尽管教育部强调修订经过10万学生试教和多轮专家论证 ,但自媒体传播的“秘密修改”“意识形态渗透”等谣言仍有市场,暴露出政策解读与公众沟通的不足。

四、破局路径:构建理性对话的传播生态

1. 教育部门的主动发声与公众参与

教育部需通过多渠道(如短视频平台、家长学校)解读修订逻辑,例如制作“教材改动背后的故事”系列动画,用可视化方式呈现学术考证过程。同时建立公众反馈机制,在教材修订中吸纳家长、教师的合理建议,增强政策透明度 。

2. 媒体的专业素养提升与社会责任

主流媒体应发挥“信息滤网”作用,例如《新晚报》通过对比教材原文与自媒体截图,澄清“砸瓮”实为注释内容。自媒体平台需加强内容审核,对夸大事实的账号实施限流或封禁,并建立“教育类信息权威来源”标签,引导用户获取准确信息 。

3. 教育者的批判性思维培养

教师应将争议转化为教学资源。例如在讲解“掩耳盗钟”时,可组织学生对比《吕氏春秋》原文与后世演变,引导其理解语言的动态发展。这种教学方式不仅能化解家长焦虑,更能培养学生的历史思维与文化辨析能力。

4. 社会共识的构建与文化自信

争议本质上是传统文化传承方式的探讨。正如语言学家周明所言,成语是“层层积淀的地质层”,每个时代的用法都是文化记忆的化石。公众需以开放心态看待学术更新,在尊重历史本真与适应语言流变间找到平衡,这才是文化自信的体现。

这场争议最终指向一个核心命题:在信息碎片化时代,如何守护教育的专业性与文化的延续性。当教材修订的真相遭遇自媒体流量战,需要教育部门、媒体、公众共同构建理性对话的空间,让学术严谨性与文化传承在碰撞中实现共生,而非对立。